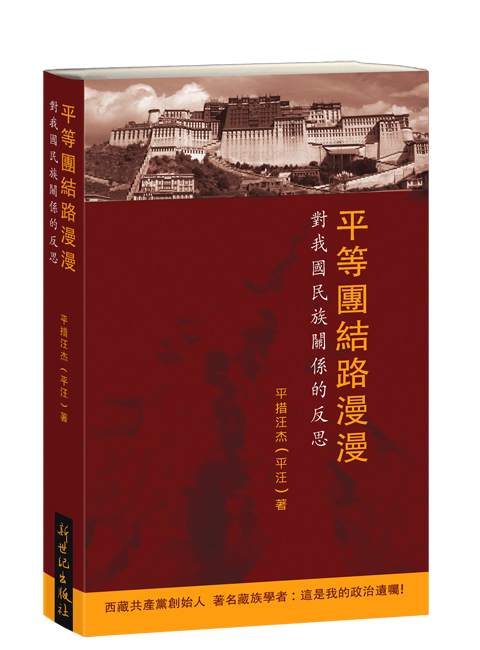

新世纪出版社:http://goo.gl/yEg2TC

五、有关西藏及其他藏区的若干问题

本书里的“西藏”,指的是西藏自治区,而“其他藏区”,指的是东部分属各邻省的10个藏族自治州和两个自治县。

1.关于第巴•桑结嘉措。

西藏某位曾在内蒙禁唱歌颂蒙古民族英雄的歌曲《嘎达梅林》而引起人们强烈不满的汉族领导,俨然站在清朝封建皇帝的立场上,居然无知妄为地把藏族历史上杰出的天文、历算、医方、工巧学家,学识渊博且著作等身的史学家、文学家,举世闻名的布达拉宫的重建者第巴•桑结嘉措斥之为所谓西藏分裂主义的祖师。据说因出于稳定当时西藏局势的考虑,尤其是生怕身居藏北的蒙古准噶尔王的武装干预,还有南部国家尼泊尔善战的廓尔喀人的侵犯,时任摄政王的桑结嘉措将五世达赖喇嘛圆寂消息隐匿多年。对这一历史上的秘丧事件,这位西藏书记认为由于第巴•桑结嘉措未向清朝皇帝上报,属于“分裂祖国”的行为,而将这位藏族历史上举足轻重的人物大肆批判。

事实上,五世达赖时,根本不存在一个向清朝皇帝上报的问题,因为清朝对藏区的逐渐渗透并进而控制是由第七世达赖喇嘛格桑加措从康区的理塘由办事大臣僧格护送至拉萨后便趁机强留,逐渐转变为固定的驻藏大臣始自发端,进而开始染指西藏的。藏文称驻藏大臣其职为“安班”,多年后有人问一位西藏的领导干部“安班”是什么意思,得到的回答是:“据说是由英文译成藏文的,请你查查字典是何含义。”经查,原来是“大使”的意思,这才弄清其义。一般藏人以为是满语的官衔。

这种歪曲历史事实、强词夺理,把今天的政治帽子随心所欲地强扣在数百年前西藏历史人物头上的极端妄言,实在是轻薄幼稚到令人无语。为此,一位原西藏领导、后担任中国藏研中心主要负责人的同志,曾撰写了《正确评价第巴•桑结嘉措》一文,以充分论据驳斥了那位领导对第巴•桑结嘉措是所谓西藏分裂主义祖师的武断而可笑的论点。

2.关于过“四观”。

上述这位原西藏区党委书记,一向自吹自擂,俨然以马克思主义理论家自居。他对藏族干部提出了所谓的要过“四观”,曾一度弄得人心惶惶、坐卧不安。

所谓四观,即祖国观、民族观、宗教观和文化观。据说为此,许多藏族,甚至一些正直的汉族老西藏都非常不满。有人曾向这位高傲的领导指出:在西藏,藏族干部要过这四个观,而汉族干部则不用过,这一做法本身,实际上是大汉族主义的表现。但人们可以对任何一个问题的提出或任何一个命题,做出较为客观、正确的解释。反之,也可以做出主观、片面甚至武断的错误解释。

就这位书记所提出的“过四观”而言,比较说得过去的解释应该如下:

所谓的祖国观,按马克思主义理论,并根据我国宪法规定,其实质是指在中国共产党的领导下,中国革命取得胜利后,1949年建立的中华人民共和国,乃是我国各民族平等、团结、友好的大家庭。简言之,今天的以民族平等为建国基石的中华人民共和国,与建国前形形色色的民族压迫时代的国家性质有着本质的区别,这样的新中国,才能算是我国各族人民名副其实的共同的祖国。这应该是祖国观首要的基本内容。至少在理论上,尤其是法权上如此。

所谓的宗教观,即按我国宪法和自治法的有关规定,人民共和国的所有公民有信仰任何宗教的自由,也有不信教的自由,一律受到法律的保护和保障。这是广大人民群众,包括所有职工的宗教观的基本内容。至于对共产党员和团员所规定的不得信仰任何宗教的问题,只是对社会生活中少数的党团员而言,有其特定的范围,绝不可有意无意甚至别有用心地肆意扩大和任意强制,否则不仅是违宪、违法,而且会适得其反,铸成大错。

所谓的民族观,作为人民共和国主体民族的汉族与其他55个少数民族之间,不分大小、强弱、多少,在法权上、政治上都是一律平等的,都必须一视同仁,同是国家的主人翁。民族之间不能有任何的压迫、歧视,尤其是附属、从属、同化等言行。在民族平等的基础上主张民族团结,互助合作,共存共荣,这应该是民族观的基本内容。

关于文化观,每一个民族在长期的历史发展过程中,会形成自己独特的民族文化,体现在自己的物质文明和精神文明领域,包括语言文字、风俗习惯、生活方式等。每个民族应当继承优良的传统文化,淘汰和抛弃糟粕,吸收其他民族的先进文化,取长补短,新陈代谢,开拓创新。尽管当今的中国,汉族在各方面处于绝对优势,但是少数民族的现代化,不是,也不应该是汉化,正如汉族的现代化不是,也不应该是全盘西化,这是当前挽救和发展民族文化的关键之所在。

而这位西藏的汉族书记所提出的“四观”,其强迫藏族干部学习的含义与上述内容恰恰相反,玩弄概念、指鹿为马,完完全全从大民族即大汉族的政治偏见出发,连起码的逻辑和历史事实都不顾。在没有丝毫实事求是的马克思主义基本观点下违宪违法,还自我吹嘘是所谓的马克思主义观点。

对“四观”,仅就祖国观而言,如果不以上述的中华人民共和国乃是今天我国各族人民共同的祖国而相反地加以任意引申、扩大的话,那么祖国这一概念,顾名思义,是指各民族各自最初的那个国家。例如,对西藏及其他藏人而言,根据马克思主义的国家学说,最初的祖国,既不可能是灭了宋朝的蒙古人的元朝,也不可能是入关灭了明朝的满人的清朝,而是在青海湖西一带打败了汉族著名的常胜将军薛仁贵、两次攻占唐朝首都长安,在军事的胁迫下唐朝为了政治原因不得不把文成公主、金成公主先后远嫁给西藏赞普(即藏王)的吐蕃王国。

这位著名的西藏书记,有一定的文化知识,也写过几首在藏的诗篇,然而人们评论其口气俨然是一位西方派驻远东某一殖民地的总督。他虽多年在拉萨,却视而不见、听而不闻耸立在拉萨市中心大昭寺门前的那座石碑,这是于公元821年签订的藏汉友好关系基石的条约:“西藏神圣赞普与大唐文武孝德皇帝,(舅甥)二主商议社稷如一,结立大和盟约,永无沦替,人神据以证知,世世代代,使其称赞,是以盟文节目,题之于碑也。……今蕃汉两国,所守见管本界,界以东悉为大唐国境,以西尽是大蕃境土,彼此不为寇,不举兵,不相侵……”条约内容用汉、藏两种文字刻在三块石碑上,分别立于吐蕃王国当时的首都拉萨、唐朝的首都长安和两国的边界贡古梅日山口。可见,在条约中,汉藏两国的边界、地域被确定,双方平等相待,互相承认,尊重对方的领土主权。这是世人皆知的当年历史的铁一般的基本事实。

但若如此深究,那么这位西藏书记别有用心所特别强调的所谓的“西藏自古以来是中国的”“祖国观”,即欲盖弥彰的“藏属汉”的实质图谋,岂非呜呼哀哉?

有时有些人,甚至还是今天相当高级的中央领导,时常会不假思索地亦或是刻意地在国内外的一些场合这样说:“西藏等自古以来是中国的一部分……”说这样话的人,不应该忘记或不应该不知道有关的历史知识,尤其是拉萨大昭寺门前的这座著名的石碑。

至于这位书记的其他三观也是无出其右,不需一一评论。综上,此“四观”的论点,既不符合客观事实的历史观,又违背了坚决反对并否认民族之间从属论的民主主义民族观,更不用说马克思主义民族平等观。此外,还违背了新中国的国家根本法,即宪法和自治法的基本精神。这一有严重政治问题、理论缺陷,并在执行过程中产生离心离德效果的“四观”,后被东部某一藏族自治州的个别汉族领导视作神丹妙药,依葫芦画瓢地要求藏族干部过“四观”。弄得人人紧张,惶恐不安。

由于长期拖延的西藏遗留问题日益成为国内外媒体关注的焦点,近年来,我国有关方面特别强调“西藏自古以来是中国的一部分”,为了“证实”这一荒谬的论点,不久前,据说西藏有关方面不成文地通知西藏的新闻媒体和出版社:今后,不得用“吐蕃王朝”和“赞布(赞普)”等称谓而一律改为“西藏地方政府”、“地方当局”等字样。这样下去,拉萨大昭寺门前的这座著名石碑的命运令人担忧。然而,这一汉、藏关系的铁证,国内外的史料中都有图文可查,请忘乎所以的人不要做出掩耳盗铃的更大蠢事,闹出更大的笑话。

3.五十年代初期对中央西藏工作重心的否定。

依然是这位目中无人的汉族书记,在不懂西藏的基本情况的前提下,竟然在一次西藏党的干部会议上,狂妄地批评以毛主席为首的党中央五十年代对西藏的方针政策是“失败的政策”。这一观点,在客观上与范明某些不敢明说的观点不谋而合。知情者都清楚,五十年代中央关于西藏工作的重心问题,在西藏党内领导同志之间有过重大分歧。

一方是以张经武、张国华、谭冠三等人为主的进藏主力部队十八军的所谓“西南派”,另一方是以范明为首,还有梁选贤、白云峰等进藏独立支队的所谓“西北派”。

“西南派”执行的是中央既定的符合西藏实际的方针,即应以历代达赖喇嘛为首的统治整个西藏330多年的政教合一的噶厦政府为工作重心和主要对象,并团结、做好班禅及其堪厅以及其他教派的工作。中央根据西藏的这一基本情况,对两方工作的主次轻重,尤其是重心问题非常明确。因此,中央与西藏签订了和平解放西藏的十七条协议,而协议是当时西藏一切工作的基础和依据。根据协议,达赖喇嘛和班禅喇嘛不论在西藏或中央的政治地位,都有一正一副的明确规定。

然而,范明却认为达赖集团是亲英的“独立派”,而班禅集团是亲汉的“爱国派”。因此,他认为应依靠班禅集团,使其成为西藏工作的重心,从而能稳定西藏,做好西藏工作。具体策略是先达班并列,后以班代达。

然而,了解西藏历史的人都知道,作为藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴大师两位著名弟子的达赖和班禅,在宗教地位和影响上,基本上是等同的。但自第五世达赖喇嘛亲政后,历代达赖喇嘛便成为政教合一、拉萨僧俗贵族专政的西藏政府的首领,主管全藏事宜。而历代的班禅则基本上是不过问政治的,所属地区只是后藏的一小部分,这也是清朝为了削弱西藏政府而强行划给班禅堪厅方面的。连班禅大师的驻锡寺扎什伦布寺的所在地,也处在历来由西藏政府管辖的日喀则宗(县)的市区近郊。

顺便提一下,“达赖喇嘛”的全称是“圣识一切瓦齐尔达喇达赖喇嘛”(梵文原意为金刚菩萨,坚强不坏),其中“达赖”是蒙语,意为“海洋”。而“喇嘛”是藏语,上人之意。“达赖喇嘛”的大意是“无所不知的坚强的像大海一样伟大的高僧。”“班禅”的“班”是梵文的“班智达”,即学识高深者;“禅”是藏语,“大”之意;“额尔德尼”是满语,意即珍宝。“班禅额尔德尼”的大意是指智勇双全的高贵的大学者。“达赖”和“班禅”的名号是由梵、藏、蒙、满语混合组成。

第四世达赖喇嘛云丹嘉措出生在蒙古地区。在蒙古各部的武力支持下,第五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措(1617—1682年)推翻了噶举派的藏巴王朝,建立了格鲁派的甘丹颇章王朝。以后,尽管蒙古首领拉藏汗杀害了摄政王第巴•桑结嘉措,并控制了西藏一段时期,又有从新疆境内准噶尔部落而来的侵扰,但后来又在深谋远虑的清政府的支持下,逐渐巩固了以达赖喇嘛为首、僧侣与贵族联合专政的统治机构噶厦政府。

此后,十三世达赖喇嘛和九世班禅大师及其集团之间发生矛盾,班禅大师离藏赴内地,两位大师之间的关系和影响从此起了重大变化。

如上所述,由于范明的观点既不符合西藏的基本情况,又违背了当时中央既定的以达赖喇嘛方面为重心的方针,因而这一观念在五十年代末党内整风时,终以遭到批判而结束。但后来,整个国家在“极左”路线的指引下,东藏各地在强迫实行民主改革时,军民之间先后都打起来了,导致西藏也出了乱子。1959年达赖喇嘛等逃离西藏,中央解散噶厦政府后,范明更加认定自己原先观点的正确性。因此,至今还在想方设法为自己翻案。而这位傲慢的西藏书记,也因藏区发生了乱子,尤其是达赖喇嘛等逃离西藏,便武断地认为是五十年代中央对西藏工作重心的错误和失败。对历史的此番曲解,不仅一般人不同意,就连原西藏党委书记阴法唐、顾问委员会主任委员张向明等许多汉族老领导也表示很不赞同其观点,甚至为此联名给中央写了信。必须指出,这位书记和范明一样,不幸忘记亦或是不懂得一个极其重要的基本前提,即当时的历史背景是五十年代中期起,整个国家路线剧变,全国反右,在“超英赶美、跑步进入共产主义”的“极左”年代里,将“慎重稳进,上下协商一致后才进行民主改革”的既定政策,来了个180度的急转弯,汉族干部强迫命令、包办代替,导致了动乱,最后动用军队武力改革,在这种错误政策下,致使达赖喇嘛等逃离西藏。故这两位都忘记了这段以阶级斗争为纲、邓小平所说的“走了二十年弯路”、上上下下疯狂的“极左”错误路线时期及其严重后果,这段历史导致的不只是达赖喇嘛等西藏政府官员及各教派首领和数以十万计的藏胞逃亡国外,连并未逃亡的十世班禅大师及其堪厅集团、其他教派和数以千计的所有未逃的藏族上层代表人士也都因“极左”的国策而被长期诬陷、批斗、劳改或者身陷囹圄,更不用说千千万万被关、被打甚至饿死的人。例如,十世班禅大师被关押近十年,其父在狱中度过多年;贡唐仓•丹贝旺旭被关押20年;计晋美被关押13年,帕巴拉被游街批斗,甚至还包括我们这批藏族共产党组织的负责人,都被长期监禁和迫害。图旺在秦城监狱被单身囚禁14年,昂旺格桑被监禁和强迫劳动16年,刀登同志被迫害致死,我在秦城监狱被单身囚禁18年,与同狱的弟弟图旺互不知悉。谁能料到,在天下大乱的疯狂年代,中央驻藏代表、中共西藏工委书记张经武及夫人杨岗,还有中共西藏工委副书记范明也在秦城被关押13年,后范明被送陕西劳改多年,未摘帽;中共西藏工委委员、昌都分工委书记王其梅被批斗致死;西藏军区联络部部长徐淡庐等同志也都在秦城被囚禁过多年,且不说以中华人民共和国主席刘少奇为首的党和国家的其他被迫害领导、开国元帅及将领,仅就西藏著名的张经武被残酷折磨致死一事,就足以证明整个国家的错误路线所造成的历史悲剧。

此外,更重要的是,这两位同志竟然忘记了一个中国历史转折的关键点,即七十年代末,中国共产党著名的十一届三中全会彻底否定极“左”路线,平反一切冤假错案,制定以经济建设为重心,实行改革开放的新的方针路线,终于结束和否定了以阶级斗争为纲的二十年的弯路,尤其对十年浩劫进行了反思和否定。那么,谁要是离开或不顾,甚至忘记了这段历史悲剧的大前提,而来谈论与此有关的任何具体事件,包括西藏工作的是非曲直问题,岂能说得清楚?其任何有关结论必定是混乱的,也必定是错误的。由此可见,范明同志和这位书记仅因达赖喇嘛等被迫逃往国外而对五十年代中央对西藏工作重心问题的攻击是根本站不住脚的,是极端错误和幼稚可笑的。

整个雪域藏民族千百年来全民信奉藏传佛教,由于根深蒂固的历史原因,不论怎样贬低或否定,实际上虔诚的藏人内心深处至今崇拜十四世达赖喇嘛丹增嘉措以及十世班禅大师确吉坚赞,这是世人皆知的事实和常识。抚今忆昔,在考察达赖和班禅两位大师的影响及与其相关的二者谁是重心的问题时,为了妥善处理西藏遗留的历史问题,重申当年毛主席和中央对西藏工作重心的正确性,仍具有重大的现实意义。

达赖和班禅这两位著名的喇嘛,藏人俗称太阳和月亮,前者不能否定后者,但后者更不能,也不可能代替前者。否则,这不仅在宗教上,尤其在政治上会适得其反,引起诸多麻烦,甚至严重后果。近年来,中国藏学研究中心的一位原藏族领导人曾一再指出这一点,并多次规劝有关领导:“清末和国民政府当局曾企图‘以班代达’,但未得逞。新中国成立后,中共西藏工委副书记范明也背着中央暗中试过,但也未成。今天,我们不能一意孤行,忘却历史教训。”他的话,绝不是个别人的看法,而是反映了众多了解西藏问题者的共识。历来的统治民族的统治阶级,为了从外部遥控西藏,便在西藏内部上层中制造各种各样的矛盾和麻烦,形成内耗,从而坐收渔利。这是反动派的做法,革命者、革新者不能重蹈覆辙。

在谈论达赖、班禅问题时,我作为藏族的一个老共产党人,为了对整个雪域藏民族负责,为了对以民族平等为建国根基的人民共和国负责,说了我应该说的话。我和十四世达赖喇嘛、十世班禅大师都是非常亲密的朋友,我们都希望在新中国民族大家庭里藏族也会兴旺,并走上现代化之路。达赖喇嘛在他的著作和国外的言论中多处提到我。他说过,五十年代,通过我和刘格平同志的讲解,对共产主义理想有所了解,一度想入党,并且至今还是半个共产主义者。他对我的概括是:“我一向认为,只要毛主席继续信任平措汪杰,西藏就有希望。”班禅大师也一再说:“平汪是真正的马克思主义者,是我们藏族的理论家。我有许多知心朋友,但真正在政治和思想上信得过的是平汪。”

党的十一届三中全会彻底否定了“极左”路线,平反了包括延安时期在内的一切冤假错案。但是藏区民主改革时,在“极左”冒进路线的影响下出了乱子。前文提过,1959年达赖喇嘛等官员及各教派首领和众多藏胞逃离西藏,并在印度达兰萨拉成立了由青、康、藏三方人士民选组成的西藏流亡政府的遗留问题,至今尚未得到解决。

没有评论:

发表评论